发布日期:2025-10-08 05:58 点击次数:55

《资治通鉴》中记载了这样一个故事:

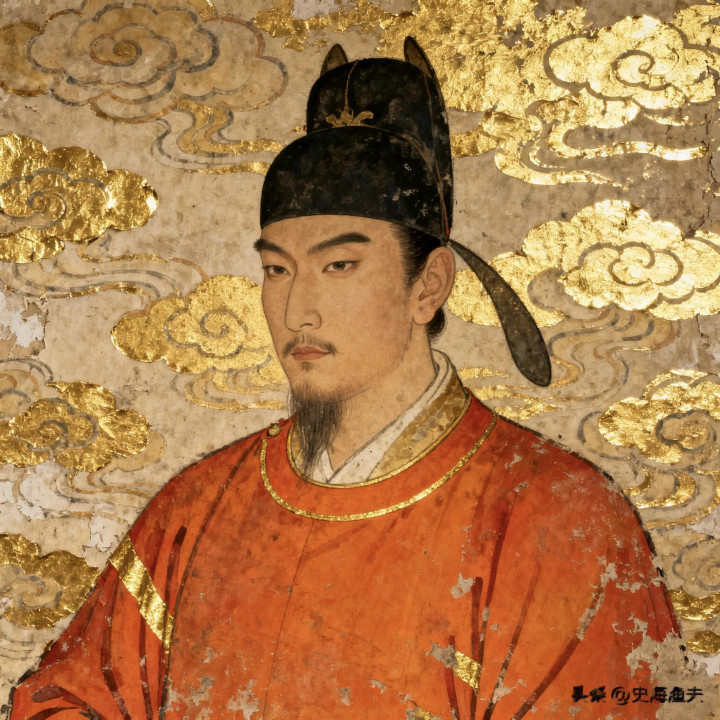

唐太宗李世民曾当众被魏征怼得下不来台,回宫后怒不可遏地说:“迟早要杀了这个乡巴佬!”

长孙皇后听闻后,却换上朝服向他道贺:“天子有诤臣,乃社稷之福也。”

李世民闻言瞬间转怒为喜。

一代雄主为何能在顷刻间化解怒气?正是因为他掌握了人生中最关键的“三个不在乎”。

01

不在乎他人非议

真正厉害的人,从不在意别人的眼光和评价。

唐太宗面对魏征的直言进谏,虽一时恼怒,却能立即醒悟:比起维护帝王威严,听取逆耳忠言更重要。

《资治通鉴》中记载了大量能臣良将的故事,他们无一不是“但行好事,莫问前程”的践行者。

王翦灭楚时索要良田美宅,看似贪财实为安秦王之心;郭子仪晚年府门大开,任由世人品评,反而得以善终。

那些过分在意他人看法的人,往往活在别人的评价体系里。唯有跳出这个桎梏,才能活出真正的自我。

当你能区分“哪些是事实、哪些是评价”时,你就获得了心灵的自由。

02

不在乎一时得失

《资治通鉴》记载:东汉名将冯异每逢诸将争功,便独坐大树之下,人称“大树将军”。

他不争一时之功,反而深得军心,最终成为“云台二十八将”中的佼佼者。

真正厉害的人都懂得:笑到最后的才是赢家。

曹操与袁绍官渡之战时,屡战屡败却始终坚持,最终一战定乾坤;

司马懿面对诸葛亮的羞辱,甘受女装之辱也不出战,最终拖垮对手。

人生如棋局,不在乎一子之失,方能赢得全局胜利。那些锱铢必较、寸土必争的人,往往因小失大。

真正的智者,要的是最终胜利,而不是口头上的输赢。

03

不在乎个人面子

成大事者,从不把面子当回事。

《资治通鉴》中,刘邦可谓“不要面子”的典范。他被项羽追得丢儿弃女,彭城之战狼狈逃窜,却最终成就帝业。

反观项羽,无颜见江东父老,自刎乌江,令人扼腕。

唐玄宗早年励精图治,开创开元盛世;晚年却沉迷享乐,为保面子而拒谏饰非,最终引发安史之乱。

同一个皇帝,要面子与不要面子时,成就天差地别。

放下面子,才能获得里子;越是不要面子,最后越有面子。

这看似矛盾的逻辑,却是千古不变的真理。

04

结语

《资治通鉴》作为历代帝王将相的教科书,告诉我们:真正厉害的人,都做到了这“三个不在乎”。

不在乎他人非议,才能坚持正道;

不在乎一时得失,才能着眼长远;

不在乎个人面子,才能务实进取。

现实生活中,我们虽非帝王将相,但同样面临各种选择纠结:

领导批评是否该据理力争?利益受损是否要斤斤计较?被人轻视是否要证明自己?

当你读懂《资治通鉴》中这些故事就会明白:人生最大的智慧,在于知道什么是值得在意的,什么是不必在乎的。

那些真正成就大事的人,不是什么都不在乎,而是清楚地知道该在乎什么。这种洞察力,或许才是《资治通鉴》留给我们最宝贵的财富。

您觉得这“三个不在乎”中,哪一个最难做到?欢迎在评论区分享您的见解。